新NISA制度が2024年からスタートし、多くの人が資産形成の選択肢として関心を寄せています。しかし、「毎月どのくらい投資すればよいのか?」という疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本記事では、年収別に新NISAの毎月の投資額の実態を分析し、最適な投資戦略について解説します。自分に合った投資額を知り、無理なく資産を増やしていくためのヒントを得ましょう。

こちらも人気記事

→iDeCo改悪?2025年の税制改正で新NISAを選ぶべき理由を解説

→新NISA運用益7割超が実現!「毎月1・3・5万円」の20年積立でどれくらい増える?

→オール・カントリーが5兆円を突破!新NISAと相性抜群の理由を徹底解説

→楽天米国貸株と新NISA徹底比較!どちらが長期投資に最適?

\当サイトおすすめ証券会社/

詳しい新NISA口座の開設方法は以下の記事で紹介しています

SBI証券

楽天証券

目次

新NISAの毎月の投資額は年収でどう変わる?

新NISAの毎月の投資額は、年収によって大きく異なります。収入が高いほど投資に回せる金額も増える傾向がありますが、一方で生活費や固定費の負担も影響を与えます。

例えば、年収300万円の人と年収800万円の人では、可処分所得に大きな差があり、投資可能額も変わります。しかし、年収が高い人が必ずしも多額の投資をするわけではなく、投資への意識やライフステージによって異なるのが実情です。

この章では、年収ごとの投資可能額の傾向や、新NISAの非課税メリットを活かすための考え方について詳しく見ていきます。

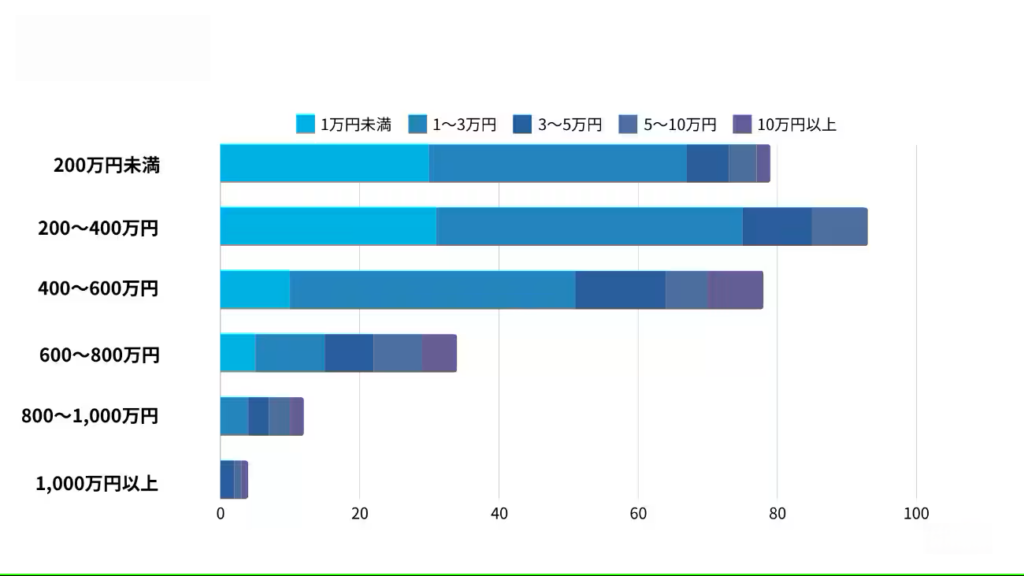

【年収別】新NISAの毎月の投資額の実態

新NISAを活用している人々の投資額には、年収によって大きなばらつきが見られます。実際のデータを基に、各年収層の投資傾向を詳しく見ていきましょう。

年収300万円未満:投資額は少額ながらも着実に

年収300万円未満の層では、毎月の投資額は「1万円未満」が最も多い傾向にあります。生活費の負担が大きく、余剰資金が限られるため、少額投資からスタートするケースが一般的です。しかし、少額でも長期間積み立てることで、複利効果を活かしながら資産形成が可能となります。

年収300万~500万円:コツコツ積み立てが主流

この年収層では、毎月の投資額は「1万円~3万円」が目安となります。安定した収入があるものの、住宅ローンや生活費が負担となり、一度に多額の投資は難しいケースが多いです。とはいえ、新NISAの非課税枠を活かすため、計画的に積み立てを行うことが推奨されます。

年収500万~800万円:余裕を持って投資可能

年収500万円以上になると、「3万円~5万円」の投資ができる人が増えてきます。貯蓄と投資のバランスを意識しつつ、長期的な資産形成を視野に入れた積立が可能です。この層では、新NISAの年間投資上限360万円をフル活用する人も出てきます。

年収800万円以上:積極的に投資を行う層

年収800万円を超えると、投資に対する意識も高まり、「10万円以上」を毎月積み立てる人の割合が増えます。この層では、投資信託やETFを活用しながらリスク分散を行い、効率よく資産を増やすことが重要となります。

このように、年収別に見ると、新NISAの投資額には大きな違いがあることが分かります。次の章では、各年収層に適した投資戦略について詳しく解説します。

\当サイトおすすめ証券会社/

あなたの年収に合った新NISAの投資戦略

新NISAを効果的に活用するためには、自分の年収に見合った投資戦略を立てることが重要です。無理のない範囲で投資を続けることで、長期的な資産形成が可能になります。ここでは、年収ごとに適した投資戦略を紹介します。

年収300万円未満:少額からコツコツ積み立てる

この年収層では、まずは「1万円未満」の少額投資から始めるのが理想的です。積立投資信託を利用し、長期間運用することで、複利効果を最大限活用できます。低コストのインデックスファンドや全世界株式ファンドを選択すると、リスクを分散しながら資産を増やすことが可能です。

年収300万~500万円:積立額を増やし安定運用

毎月の投資額を「1万円~3万円」に設定し、新NISAの非課税枠を活かしながら着実に運用することが重要です。この層では、債券と株式のバランスを考慮したポートフォリオを組み、安定したリターンを狙うとよいでしょう。

年収500万~800万円:リスク許容度を考えながら積極運用

この層では、毎月「3万円~5万円」程度の積立が可能になります。インデックスファンドだけでなく、成長が期待できる米国ETFや個別株にも分散投資することで、さらなるリターンを狙うことができます。新NISAの枠を活かしながら、中長期的な資産形成を意識することがポイントです。

年収800万円以上:フル活用で大きなリターンを狙う

年収800万円以上の層では、毎月「10万円以上」の投資も視野に入ります。新NISAの年間上限360万円をできるだけ活用し、長期投資を行うことで大きなリターンを期待できます。ハイリスク・ハイリターンの投資対象を一部ポートフォリオに組み込むことで、さらなる資産拡大を目指すことも可能です。

このように、年収ごとに適した戦略を立てることで、無理なく新NISAを活用できます。次の章では、新NISAの非課税メリットを最大限に活かす方法について詳しく解説します。

\当サイトおすすめ証券会社/

新NISAの非課税メリットを最大限活かす方法

新NISAの最大の魅力は、投資による利益が非課税になる点です。この制度を上手に活用することで、効率的に資産を増やすことができます。ここでは、新NISAの非課税メリットを最大限に活かすための具体的な方法を解説します。

長期運用を基本にする

新NISAでは、運用益が非課税になるため、短期売買よりも長期運用を前提とした投資戦略が有効です。特に、積立投資を活用し、10年~20年単位で資産を形成することで、時間を味方につけた資産運用が可能になります。

分散投資でリスクを軽減

1つの銘柄に集中投資するのではなく、国内外の株式や債券、ETFなど、複数の資産に分散投資を行うことでリスクを軽減できます。分散投資により、マーケットの変動に左右されにくい安定したリターンを得ることができます。

インデックスファンドを活用する

低コストで運用できるインデックスファンドを活用することで、長期的なパフォーマンスを向上させることが可能です。特に、S&P500や全世界株式に連動するファンドは、安定した成長を期待できるため、新NISAの運用に適しています。

年間投資上限を意識する

新NISAの年間投資上限は360万円です。可能な範囲でこの枠をフル活用し、非課税メリットを最大限に引き出しましょう。収入に応じて、積立投資を継続しながら投資枠を意識的に埋めていくことが大切です。

定期的にポートフォリオを見直す

投資を続けていると、マーケットの変化によってポートフォリオのバランスが崩れることがあります。年に1回は資産状況をチェックし、リバランスを行うことで、リスクとリターンのバランスを最適化しましょう。

このように、新NISAの非課税メリットをフル活用することで、より効率的に資産形成を進めることが可能になります。次の章では、新NISAを活用して今すぐ投資を始めるべき理由について解説します。

\当サイトおすすめ証券会社/

将来の資産形成に向けて今すぐ始めるべき理由

新NISAを活用した資産形成は、将来の安定した生活を実現するために非常に重要です。特に、老後資金の確保やインフレ対策としての役割が大きく、早く始めるほどその恩恵を享受できます。ここでは、新NISAを活用して今すぐ投資を始めるべき理由を解説します。

時間を味方につける「複利効果」

投資の最大の魅力の一つが「複利効果」です。利益が利益を生む仕組みのため、投資を始める時期が早いほど大きなリターンを得られます。例えば、毎月3万円を年利5%で運用した場合、20年間で約1,200万円、30年間では約2,500万円に成長します。

老後資金の確保が必要

公的年金だけでは老後の生活費を十分にカバーすることが難しくなっています。そのため、若いうちから新NISAを活用し、自分自身で資産を形成することが必要です。特に、長期運用が可能な新NISAの非課税メリットを活かすことで、老後の経済的な不安を軽減できます。

インフレ対策としての投資

物価の上昇(インフレ)が進むと、現金の価値が相対的に低下してしまいます。預金だけではインフレに対応できず、実質的な資産価値が目減りする可能性があります。しかし、新NISAを利用した長期投資を行えば、インフレに負けない資産形成が可能となります。

税制優遇を最大限活用

新NISAの最大のメリットは、運用益が非課税になることです。通常、投資による利益には約20%の税金がかかりますが、新NISAではこの税負担がゼロになります。この優遇措置を活用することで、効率的に資産を増やすことができます。

早く始めるほどリスクを抑えられる

投資にはリスクが伴いますが、長期運用を前提とすることでリスクを分散できます。市場の変動による影響を抑えながら、安定したリターンを得ることが可能です。特に、新NISAを活用すれば、短期の価格変動を気にせず、安心して資産を増やすことができます。

このように、新NISAを活用して早く投資を始めることで、多くのメリットを享受できます。将来の経済的な安定を実現するために、今すぐ新NISAで資産形成を始めましょう。

\当サイトおすすめ証券会社/

詳しい新NISA口座の開設方法は以下の記事で紹介しています

SBI証券

楽天証券